Wer eine Videoüberwachung bei einer Veranstaltung plant, muss die DSGVO und das österreichische DSG (§ 12) im Blick behalten. Es geht um personenbezogene Daten – und damit um klare Spielregeln: Rechtsgrundlage wählen, Bereiche begrenzen, sichtbar informieren, Speicherfristen kurz halten und Zugriffe kontrollieren. Diese Seite fasst die Erwartungen der Datenschutzbehörde Österreich (DSB) kompakt und praxisnah zusammen.

Darf ich mein Event überhaupt filmen?

Filmen am Event ist zulässig, wenn eine tragfähige Rechtsgrundlage vorliegt. In der Praxis sind das meist berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO z. B. Schutz von Personen und Eigentum) oder – seltener – eine Einwilligung. Die DSB nennt als typische rechtfertigende Interessen: Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Bei Publikumsevents gilt: Einwilligungen sind organisatorisch aufwendig und oft nicht wirklich freiwillig, daher ist die Abstützung auf berechtigtes Interesse plus strikte Beschränkung häufig realistischer.

Österreich kennt besondere Regeln zur Bildaufnahme in § 12 DSG (Stichwort: zulässige Bildverarbeitung ergänzend zur DSGVO, teils umstritten). Für Veranstaltungen bedeutet das vor allem: vor Inbetriebnahme die Zulässigkeit eigenverantwortlich prüfen und dokumentieren.

Was die DSB konkret erwartet

Die Datenschutzbehörde hat klare, leicht anwendbare Leitplanken veröffentlicht. Sie betreffen Information, Speicherbegrenzung, Aufnahmebereiche und Auswertung.

Kennzeichnung & Infopflichten

Vor dem überwachten Bereich muss ein Hinweisschild Videoüberwachung gut sichtbar angebracht sein (z. B. in Augenhöhe). Das Schild kündigt die Überwachung an und verweist auf weiterführende Informationen (Verantwortlicher, Zwecke, Kontakt, Rechte). Besucher:innen sollen vor Zutritt entscheiden können, ob sie den Bereich betreten.

Mini-Beispiel: Beim Eingang zum Festivalgelände steht ein Pylon mit Piktogramm „Video“ und kurzem Textblock der QR-Code führt zur Datenschutzerklärung mit Details.

Speicherbegrenzung – warum „72 Stunden“ die Regel ist

Die DSGVO nennt keine fixe Zahl, die DSB arbeitet im Regelfall mit 72 Stunden als Richtwert. Längere Fristen sind nur ausnahmsweise und gut zu begründen (z. B. dokumentierte Vorfälle, Wochenendbetrieb). Gerichte und Entscheidungen greifen diese Linie regelmäßig auf.

Aufnahmebereiche beschränken

Öffentliche Verkehrsflächen (Gehsteig/Straße) sind grundsätzlich nicht zu filmen. Die DSB akzeptiert nur ausnahmsweise eine Toleranz bis 50 cm über die Grundstücksgrenze hinaus, wenn der Schutzzweck anders nicht erreichbar ist (z. B. Fassade vor Vandalismus). Nachbargrundstücke bleiben tabu.

Zugriff & Auswertung nur im Anlassfall

Aufnahmen dürfen nur ausgewertet werden, wenn ein konkreter Anlass vorliegt (Diebstahl, Sachbeschädigung). Social-Media-Veröffentlichungen oder Aushänge zur „Fahndung“ sind unzulässig die Personenfahndung ist Behörden vorbehalten. Rollen und Berechtigungen sind festzulegen.

Einwilligung vs. legitimes Interesse bei Publikums-Events

Bei Ticketverkauf oder Registrierung ist es verlockend, die Einwilligung in Videoaufnahmen „mitzunehmen“. Achtung: Die DSGVO verlangt Freiwilligkeit eine Teilnahme darf nicht von einer unnötigen Einwilligung abhängen (Koppelungsverbot, Art. 7 Abs. 4). Praxis: Stützen Sie die Videoüberwachung besser auf berechtigtes Interesse und informieren Sie offen – statt Einwilligungen zu „verstecken“.

Mini-Beispiel: Im Checkout-Flow steht ein klarer Hinweis „CCTV zum Schutz von Gästen & Crew“. Die Teilnahme wird nicht an das Abhaken einer Video-Einwilligung geknüpft stattdessen folgt der Link auf die Datenschutzhinweise.

Live-Übertragung ohne Speicherung: gelinderes Mittel – mit Pflichten

Eine Live-Übertragung ohne Aufzeichnung gilt ebenfalls als Verarbeitung, ist aber „gelinder“ als CCTV mit Speicherung. Trotzdem bleiben Kennzeichnung, Zweckbindung, Bereichsbegrenzung und Rechte der Betroffenen zu beachten.

Drohnen am Event: Datenschutz ≠ Luftfahrtrecht

Drohnen-Video unterliegt denselben Datenschutzregeln wie stationäre Kameras, sobald Personen erkennbar sind. Parallel gelten Luftfahrtvorgaben (EASA-Kategorien in Österreich: Austro Control). In der Open-Kategorie sind Flüge über Menschenansammlungen grundsätzlich verboten Registrierung und teils Nachweis/Versicherung sind Pflicht. Datenschutz und Luftrecht sind getrennt zu prüfen.

Mini-Beispiel: Ein Festival plant einen kurzen Drone-Flyover zur Eröffnung: Ohne Crowd-Überflug (Open A1/A3) und mit klar abgegrenztem Korridor kann das luftrechtlich lösbar sein – die Datenschilder am Eingang bleiben dennoch notwendig.

Kurzübersicht: Wichtige Punkte & Quellen

Die folgende Tabelle fasst Kernanforderungen für videoüberwachung veranstaltung dsgvo zusammen – samt Richtwerten und Primärquellen.

| Thema | Was gilt am Event? | Quelle |

| Rechtsgrundlage | Berechtigtes Interesse meist praxistauglich Einwilligung nur, wenn wirklich freiwillig. | WKO/DSB. |

| Hinweisschild | Vor Zutritt gut sichtbar Infos zu Zweck, Verantwortlichem, Rechten. | DSB. |

| Speicherdauer | Richtwert 72 h länger nur mit tragfähiger Begründung. | DSB/DSB-Entscheidungen. |

| Aufnahmebereich | Keine öffentlichen Flächen 50 cm-Toleranz nur ausnahmsweise. | DSB. |

| Auswertung | Nur im Anlassfall kein Social Upload. | DSB. |

| Koppelungsverbot | Teilnahme nicht an Video-Einwilligung knüpfen. | WKO. |

| Drohnen | Datenschutz wie Kamera + EASA/Austro-Control-Regime über Menschenmengen verboten (Open). | oesterreich.gv.at/Austro Control. |

Die Tabelle ersetzt keine Einzelfallprüfung sie hilft, typische Fallstricke früh zu vermeiden und dokumentiert Ihre Sorgfalt.

Checkliste für Veranstalter

Nutzen Sie diese kompakte To-do-Liste, um videoüberwachung veranstaltung dsgvo sauber umzusetzen. Ergänzen Sie sie um interne Prozesse (Security, IT, Rechtsabteilung).

- Zweck & Bereiche festlegen: Warum filmen Sie? Welche Kamerawinkel sind wirklich nötig? (Dokumentation anlegen.)

- Hinweisschild platzieren: Vor dem Zutritt, gut sichtbar, mit Verweis auf Datenschutzhinweise.

- Speicherfrist ≤ 72 h einstellen: Längere Frist nur mit belastbarer Begründung.

- Rollen & Berechtigungen: Wer darf auf Aufnahmen zugreifen? Auswertung nur im Anlassfall.

- DPIA-Prüfung (Datenschutz-Folgenabschätzung): Bei erhöhtem Risiko (z. B. großflächige Erfassung, sensible Bereiche) prüfen, ob eine DSFA nötig ist.

- Prozess für Betroffenenrechte: Auskunft, Löschung, Widerspruch – Anlaufstelle und Fristen intern klären.

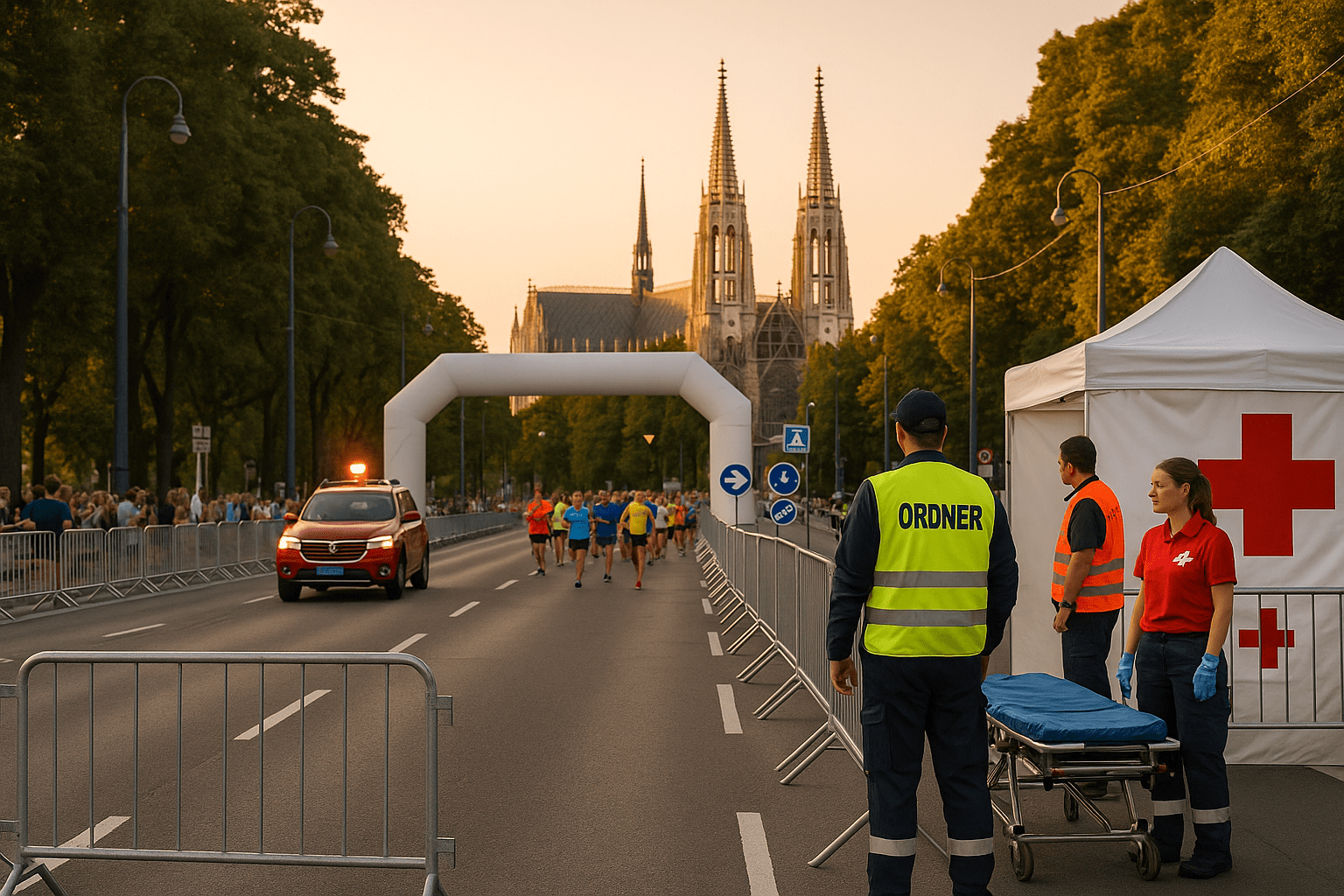

Parallel sollten Crowd- und Zugangskonzepte mitgedacht werden – Video ist nie die alleinige Lösung, sondern ergänzt Zutritt, Ordnerdienst und bauliche Maßnahmen.

Praxis-Tipps für Events (ausgewählte Do’s & Don’ts)

Bevor Kameras laufen, lohnt sich ein Blick auf Kleinigkeiten, die oft über Konformität entscheiden.

- Do: Aufnahmebereiche in der Kamera schwärzen/verpixeln Betriebszeiten auf Event-Fenster beschränken.

- Do: Live-Wall im Leitstand ohne Speicherung als „gelinderes Mittel“ einsetzen – mit Schild und Zweckangabe.

- Don’t: Bühnenkamera so ausrichten, dass der Gehsteig dauerhaft mitgefilmt wird – 50 cm gelten nur in engen Ausnahmefällen.

- Don’t: Schnipsel in sozialen Netzwerken posten, nur weil etwas „spannend“ aussieht.

Diese Punkte entlasten Ihr Risiko-Profil deutlich und sind mit gängigen Systemen schnell umsetzbar.

Wo passt Video in Ihr Event-Sicherheitskonzept?

Video wirkt am besten, wenn es mit Zutritt und Ordnung zusammenläuft. Für Zugang, Crowd-Management und Ordnerdienst sehen Sie unseren Event-Sicherheitsdienst. Die Schnittstelle zwischen Check-in, Ticketing und CCTV klärt unser Zutrittskontrolldienst. Eine gute Verzahnung reduziert Aufnahmebereiche und Speicherbedarf – und stärkt die Rechtmäßigkeit.

Kleines Szenario: Die Zutrittskontrolle am Haupteingang regelt Fluss und Screening CCTV deckt nur die Torlinien und Kassen ab. Öffentliche Flächen bleiben ausgespart, das Hinweisschild steht vor dem Zonenwechsel, und die Speicherdauer ist auf 72 h begrenzt.